经过夏季的考验奶牛乳头健康已备受挑战,随着深秋临近昼夜温差逐渐增大,气候也变得干燥,白天干燥的空气会不断带走乳头皮肤表面的水分,使其逐渐失去原有的柔软与弹性,原本紧密的皮肤屏 障也变得粗糙脆弱;到了夜间,气温骤降,冷热交替的频繁刺激,进一步加剧了乳头皮肤的应激反应,容易引发局部皮肤干裂,引发乳头皮肤问题并加剧乳孔外翻。这些问题悄然发生,成为经济效益的“隐形威胁”。

专挑奶牛乳腺“下手”的致病菌

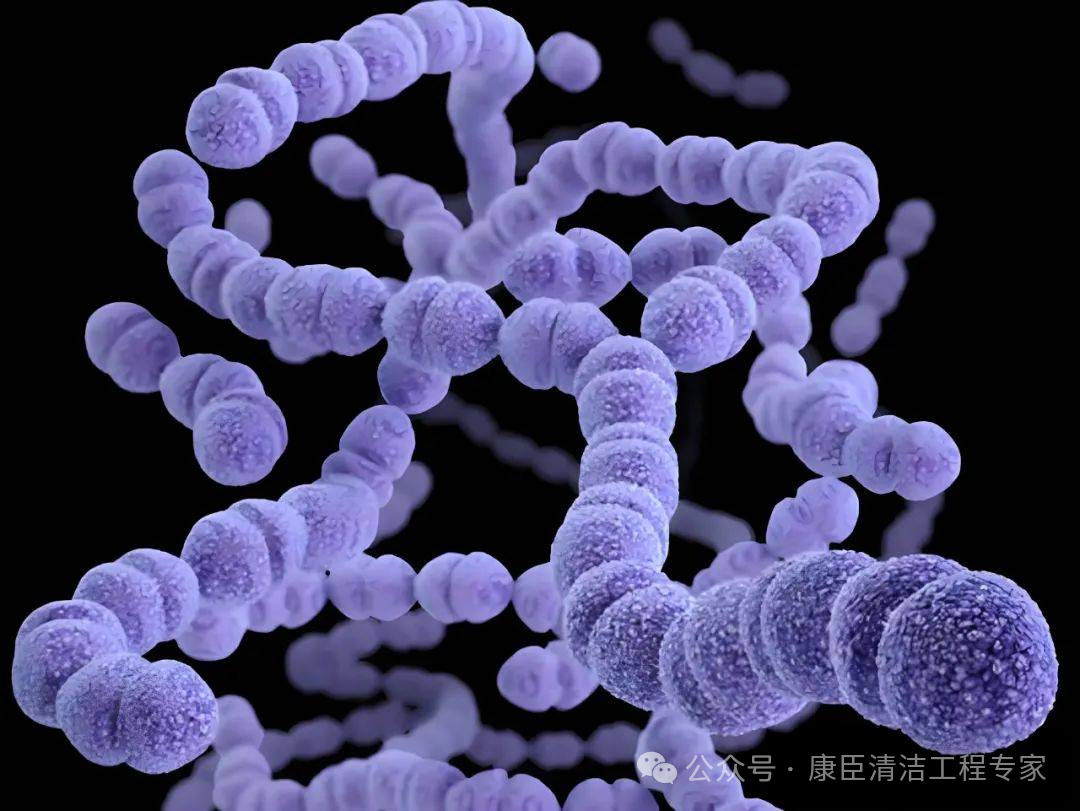

金黄色葡萄球菌

典型的兼性寄生菌,既可以长期潜伏在奶牛乳腺组织内(尤其是乳腺腺泡上皮细胞间隙),形成 “隐性感染病灶”,也能短暂存活于牧场环境中(如挤奶设备表面、牛舍地面、奶牛体表被毛)。在乳腺内寄生时,它会分泌黏附因子牢牢附着在乳腺细胞上,躲避奶牛免疫系统的清除,甚至能在巨噬细胞内存活繁殖,导致感染反复复发,难以彻底根治。

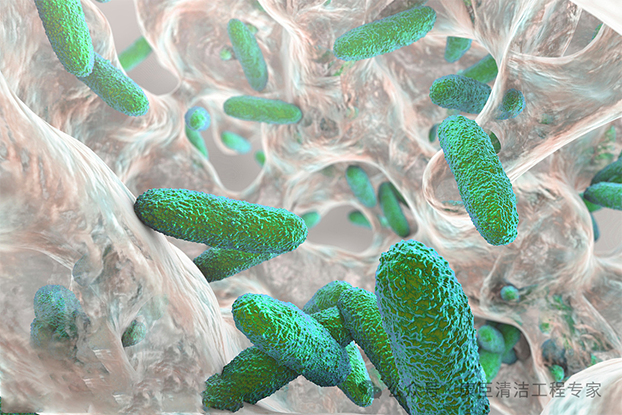

大肠杆菌

属于环境源性寄生菌,主要寄生在牧场环境中(如牛舍粪便、污水、潮湿的地面缝隙、青贮饲料表面),对奶牛乳腺的宿主依赖性较低。

通常不会长期定植在乳腺组织内,只有当奶牛乳头皮肤屏障受损、免疫力下降时,才会通过乳头孔侵入乳腺,引发急性炎症;炎症发作后,若奶牛自身免疫力较强,或及时治疗,大肠杆菌多会被清除,较少形成慢性寄生感染。

链球菌(停乳链球菌、乳房链球菌等)

兼具宿主寄生与环境存活双重特性。停乳链球菌常以共生菌形式寄生在奶牛的乳头管黏膜、口腔黏膜或鼻腔黏膜上,平时不引发明显症状,当奶牛应激(如分娩、转群)导致免疫力下降时,便会大量繁殖并侵入乳腺;乳房链球菌则既能在乳腺内短期寄生,也能在挤奶设备、人员手套等接触性物品表面存活数小时至数天,环境适应性较强。

克雷伯氏菌

以 “环境寄生” 为主,偏好潮湿、富含有机物的环境(如潮湿的垫料、粪便堆积处),能形成黏液状的菌膜附着在物体表面,增强抗干燥、抗消毒的能力。其对乳腺的寄生多为 “一过性”,很少长期定植在乳腺内,感染多因奶牛接触被污染的环境(如躺卧时乳头接触脏垫料),致病菌通过乳头孔进入乳腺引发急性乳腺炎,感染后若未及时控制,可能因细菌大量繁殖产生毒素,加重乳腺损伤。

李斯特菌

单核细胞增生李斯特菌,虽不像金黄色葡萄球菌、大肠杆菌那样是奶牛乳房炎的 “主流致病菌”,但也具备引发乳房炎的能力。

在牧场生产中,若环境被李斯特菌污染,且奶牛乳头屏障受损、免疫力下降,该菌便可能侵入乳腺组织,诱发李斯特菌性乳房炎,尤其在规模化牧场的潮湿环境、青贮饲料储存不当等场景中,存在一定感染风险。

被它们👆 “盯上”牧场会遭受严重损失!

秋季防控“它们”,抓准3个核心点

切断传播链筑牢基础防护墙

牛舍环境干燥 + 清洁: 及时清理卧床粪便、更换垫料,保证松软干燥、体感舒适,避免乳头长时间接触粪污;每周对牛舍地面、栏杆、卧床进行 1 次全面消毒,降低环境中细菌残留,可选用对人畜均安全的施特爽抛撒。

保持乳头健康堵住 最大感染通道

01挤奶前

优先使用具有良好清洁功能的乳头药浴液进行乳头药浴,确保药液完全覆盖整个乳头(包括乳头基部),停留至少 30 秒,充分杀灭附着在乳头表面的致病菌;

02挤奶中

严格遵循 “新产牛→高产牛→中产牛→低产牛→病牛” 的挤奶顺序,避免病牛携带的李斯特菌通过挤奶设备传播给健康奶牛;挤奶过程中密切观察奶牛状态,若发现乳汁异常(如水样或絮状牛奶)或乳腺红肿的病牛,立即做好标记,挤完奶隔离治疗;病牛挤奶结束后,需立即对挤奶杯组进行彻底消毒。

03挤奶后

挤奶结束立即对乳头进行后药浴,选择具有成膜功能的后药浴液,药浴液应覆盖整个乳头,并形成一层保护膜,隔绝环境中的细菌等污染物。

秋冬季节优先选用兼具修复功能的后药浴液,修复干燥受损的乳头皮肤和乳孔,避免通过伤口和外翻的乳孔侵入到乳腺组织。

定期检测早发现隐性感染者

定期做DHI检测是 “揪出隐患” 的关键,隐性乳房炎比临床乳房炎对牧场经济效益的影响更大。临床乳房炎因症状明显,易被及时发现并干预,而隐性乳房炎无典型外观症状,但是会让奶牛泌乳量悄悄下降 10%-30%,对大罐SCC的贡献率是正常牛只的几倍甚至几十倍。牛群中隐性乳房炎发病率常是临床乳房炎的 5-10 倍,也是SCC居高不下的罪魁祸首,成为牧场 “看不见的利润杀手”。

01检测频率

每月做一次DHI检测。

02处理方案

对检测结果中 SCC 超过 50 万 / mL的牛只做CMT二次验证,验证无误后,立即隔离观察/治疗 。

关键提醒:防控乳房炎致病菌,“长期坚持” 比 “临时补救” 更重要

乳房炎的防控没有“捷径”可走,关键在于将各项措施融入日常管理的每一个环节。从挤奶工的规范操作,到挤奶设备的定期维护;从牛舍的常清常平,到环境的持续改善……

只有将这些细节固化为常态化防护习惯,才能有效筑起健康防线,让奶牛远离感染风险,确保牧场在秋季实现稳产高产。